忙しいの『忙』という字は、こころを亡くすと書く。こころというものは、何かの事象に対して自分自身の感覚や感性が拓かれていくこととも言い換えられるだろう。それが亡くなるのだから一大事だ。一方で亡くなるというのだから、普段はどこかにあるはずで、だけれどそれが目に見えないものだからこそ厄介者。さて、こころというものは一体私たちのどこにあるのだろうか。

橋本左研の橋本さんの一日は、朝にある。朝一番に愛犬のリンちゃんを連れ、東信地域が誇る絶景エリアでもある御牧原を散歩するところからスタートする。溜め池の多いこの場所ならではの、田畑の畔を歩いていると、あたかも自分が西洋画の田舎の田園風景の中に迷い込んでしまったかのような錯覚に陥ることだろう。

散歩道のお気に入りのスポットを教えて欲しいと頼むと、さぞ抜け感のある場所に連れ立ってくれるのかと思いきや、木々がトンネルのように生い茂り、そこに朝日が差し込み木漏れ日が漏れる場所へと案内してくれた。朝日の美しさを感じられるこの余白の時空間が橋本さんにとって特にこころが洗われお気に入りなのだそう。

朝の散歩がこころの高揚と浄化だとしたら、家に戻った後はこころを整えていく。その日気になった本を一冊手に取り、どんなに短い時間であってもページをめくることで自分の中での均衡が保たれ一日のスタートラインにはじめて立つことができるのだ。

なぜこのようなこころのことばかり気にしているのかと不思議に思ったのだが、橋本さんと会話を重ねていくうちに左官という仕事がこころの仕事だということがわかってきた。

左官職人が使用する材料としては主に土そして水だ。それらをその時の湿度や温度などの周辺環境や設計デザインなどに合わせて調合していく。同じ条件が揃うことは稀。その都度自分の感覚を研ぎ澄ませながら土と向き合っていくのだそう。それだけではない、土の中に含まれている鉄分が酸化していくので、土壁として形造った後にその壁の色や質感がどのように変容していくかを想像していたりもする。思いを馳せる、つまりこころを遠くに飛ばすという訳なのだ。

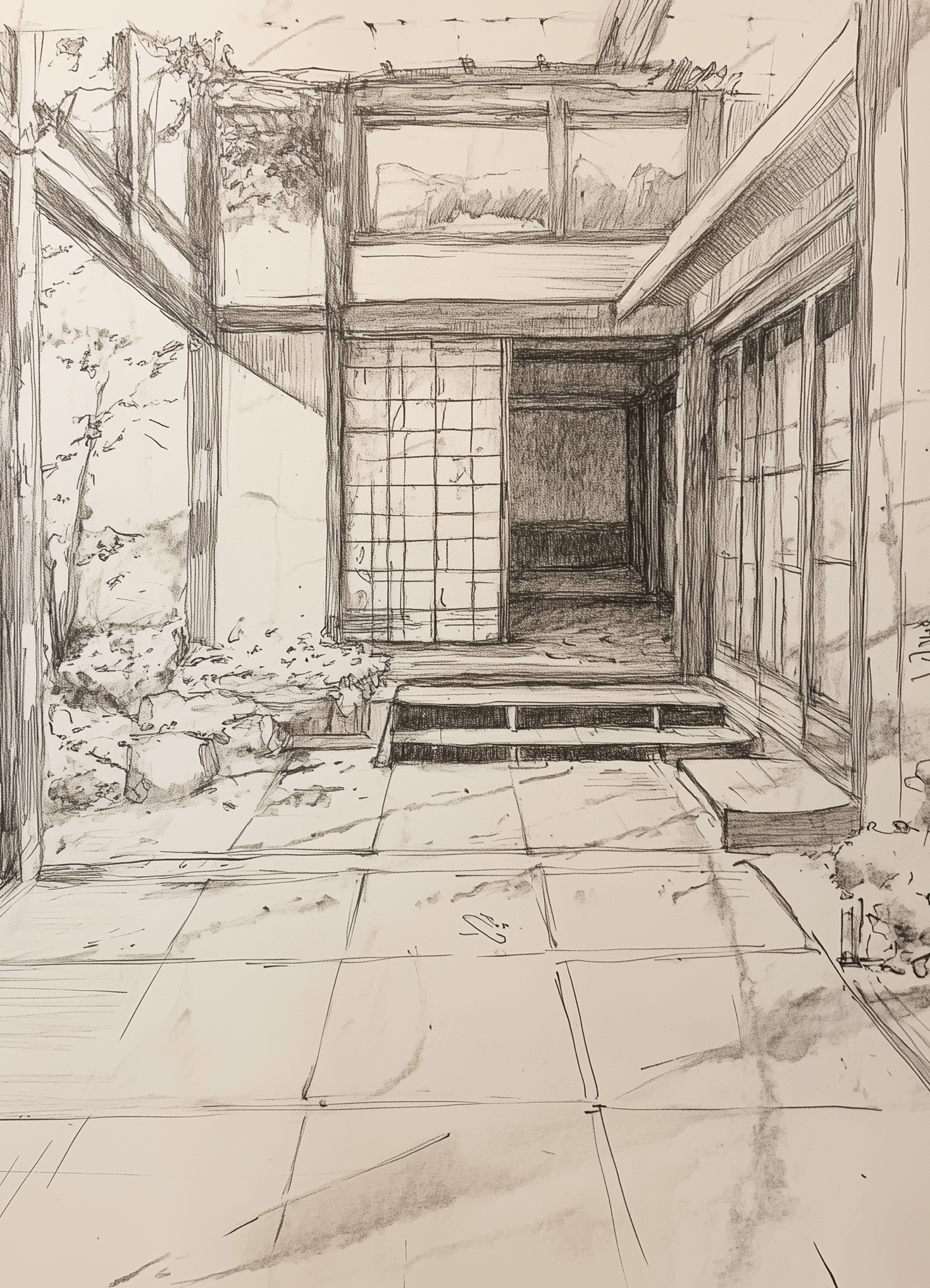

酸化した土壁は徐々に黒みが増していき、独特の静謐な風合いが醸し出されてくる。この酸化の最たるものが、茶道の三家の流祖でありわび茶を大成させたことで知られる千利休の作った茶室『待庵』の土壁だと橋本さんはいう。

こんな言葉がある、「荒壁ニ掛物オモシロシ」千利休の言葉だ。利休以前は、床の中だけは紙で貼ることで壁を作ることが慣わしとされていたところ、利休はそれを聚楽土で塗った土壁に改め、そうした粗野な場所に掛け軸などの掛けものや大切な品を納めてよいとう今までの常識を覆していく様を「オモシロシ(面が白む、眼前が明るくなる様)」という言葉を用いて冷笑的に世に問うたのだ。これがきっかけとなり茶室の中は現代に至るまで、土壁が主流となった。完成まで80年かかると言われる土壁なので、利休がどこまで『待庵』の土壁の変容を想像していたのかは、知る由もないが、きっと未来へと思いを馳せていたのではないだろうか。知り合いの茶人に話を聞くと、茶室は宇宙なのだという表現をされることが多い。

はて、茶をやらない者にとってはさっぱりなのだが、こうした自然物が変容していった空間に身を置いてみると、過去、現在、未来という現世では同一直線上にあるとされ考えられている時間の概念が、一つの空間の中に過去、現在、未来が存在する、謂わば、自ずから然らむ(そこにある)という状態、自然という状態が宇宙的な感覚へと導いてくれるのかもしれない。自然の中には、過去も現在も未来も共存する、それこそが自然なのだ。

橋本さんは、土壁を塗っていると変容する土と対話をしながら、未来に思いを馳せ、その想像したものを土と一緒に協働していく感覚なのだそうだ。一瞬一瞬で変わり続けるものが相棒な訳だから、自分の存在や状態が影響を与えてしまうことも少なからずある。だから、毎朝散歩や読書を通じて人のリズムから自然が生み出す時の流れにこころを映し調律していくことにも頷けるはずだ。

こころはどこにあるのだろうか。

こころは自然の中にあり、過去、現在、未来、こころは動き続ける。

左官は自然を表現するこころの仕事なのだから。

京都・山崎の妙喜庵にある桃山時代の茶室。

1582年、茶人・千利休によって設計された。千利休は同年、織田信長の死後、豊臣秀吉の茶頭となり、山崎の戦いのおり秀吉の陣中に千利休により建てられた。

最も小さいタイプの茶室の代表格で、数寄屋建築の原点ともいわれる。それまでは4畳半が普通だったといわれる茶室を、ホスト用の1つの畳とゲスト用のもう1つの畳の計2畳で構成した。茶室が別の建物と接続する北側には、床の間があり、南側の入り口は、秀吉が鎧を着たまま入れるように、通常より大きく設計されているという。西側にも一畳ほどのスペースがあり、茶道具を置く棚があり、天井近くには茶室の名前が書かれた位牌が掛けられている。