暮らしと仕事は切っても切り離せない。それはオフィスワーカーであっても職人であっても職業に関係なく同じこと。だから暮らしと仕事の両者の折り合いや線引きというものをつけていかないとならない。けれど暮らしと仕事を明確にしたところで満たされるものはないのだと、そろそろ誰しもが薄々気づいてきたのではないだろうか。

“ワークライフバランス”という言葉が幻想として一人歩きしている昨今、想いを込めた仕事をしているMaruCafeの真理さんと橋本左研の橋本さんの対話は、それぞれの仕事観をベースにこれからの生き方のヒントに溢れ、私たちが様々な関係性の間、あわいの中で生かされているということに改めて気づかせてくれたのだった。

___________________

真理さん(以下M):橋本さんは左官の仕事をしている時はどのような精神ですか?

橋本さん(以下H):仕事にもよりますね。特にクライアントさんとの関係性によって全然違う。そこはもう切り分けるくらい、淡々と作業をする時もあるし、自分を乗せて壁を塗る時もあるかな。

M:その中で『これは!』という気持ちにさせてくれるものは何ですか?

H:やっぱ素材ですよね。使っている素材。シンプルで自然なものほど自分が入りやすいという感じです。それは“残す”という意識からくることなのかもしれないです。堅牢だけれど地球には戻らない素材なのか、それとも最終的に地球に還るものなのかっていうことですね。最近は人間だけのエゴで建てられたものに対して違和感や惹かれるものがあまり感じられなくなってきているんですよ。

岩井(以下I):そうした素材で壁を塗り始めていくと気持ちが乗ってくるということですか?

H:というより水だとか砂だとかスサみたいなそのものを感じている時なんですよ。それが乾いて土壁になって完成している時というよりは、もっと瑞々しい状態ですかね。シンプルとか自然であるとかそういったそのものなんです。そうした素材と戯れている時やその過程が好きで。つまり素材の表情を頼りに頭の中で想像が広がっていくような時なんですよね。

M:気持ちが乗ってくるタイミングが結構明確なのですね。その部分にフォーカスしていくと仕事の満足感が高まりそうですね。

H:うんでも、それはあくまで左官の仕事の一つであって、もっと生き方として繋がる何かなんですよね。

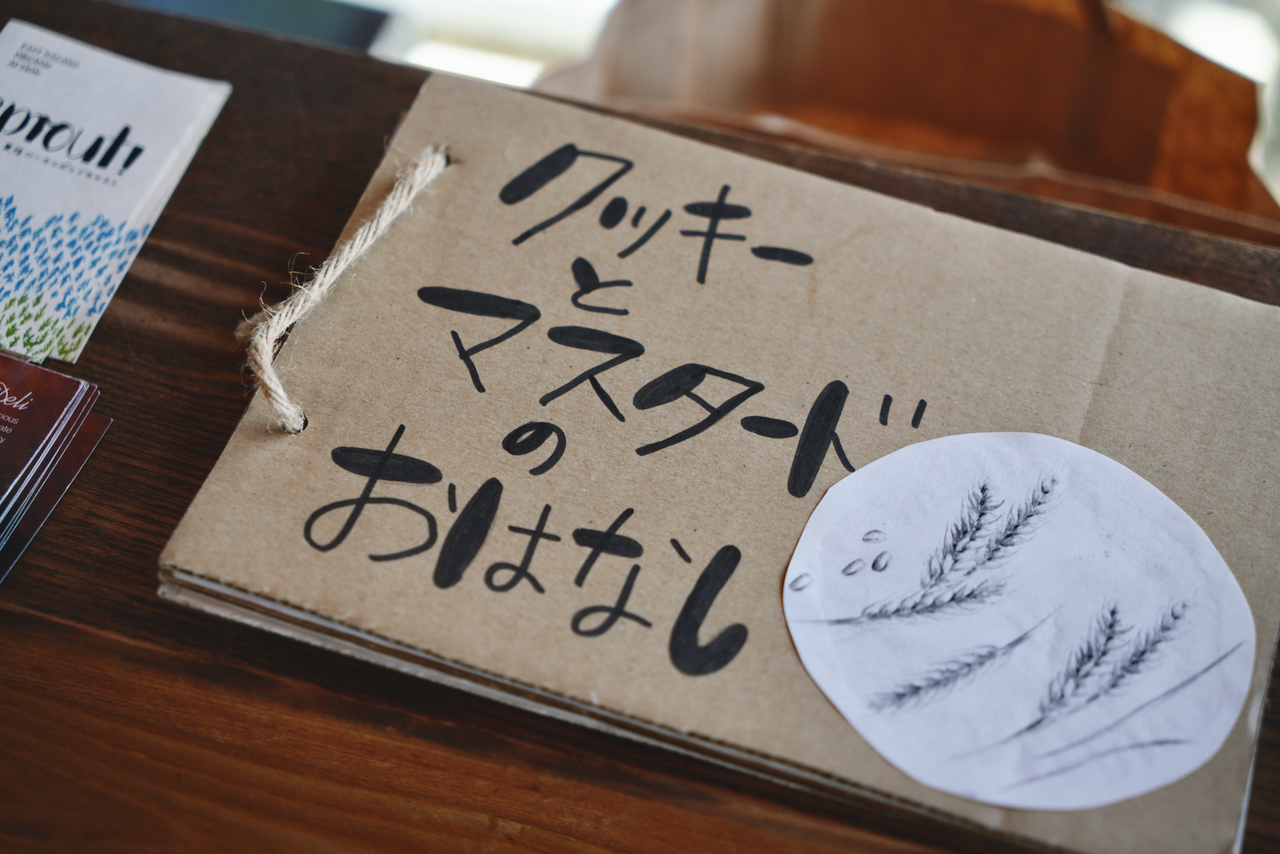

M:なるほど。そしたら素材を作るのはどうでしょうか?一部でも仕入れたものではないものをご自身で作ると、変わったり安心感があるかもしれませんね。私がクッキーを作るのに自分で小麦を育てると同じように。結構それって自信になるなって思います。

生産者さんのことをリスペクトしていて自分では同じようなことはできないと思いますが、その反面、私なりにできること、感じられることもある気がしていて。作る側として知りたいと思うことでもあるし、自分の表現と自然が繋がるための小麦畑でもありますし。

きっとこれがプロダクトの一部を自分自身が生産しているのだと、それでちゃんとカタチにしていけるというのはすごく自信になってくると思ってやっています。橋本さんは何かそういうのはありますか?

H:自分もこの山の土を使おうということで調達していたりもするので、その気持ちはよくわかるんですが、それを表現する場がフィットしていない気もするんですよね。クライアントさんがいる現場でそれをやってもねという。土は土だけど、違うものを表現してみるというか。土は大好きなので。でもそれが労働としてやるものなのかどうかっていうせめぎ合いでもあるんですよ。

M:うん、よくわかります。

H:クライアントさんと自分との間で、土に対する熱量が異なることもあると思うし。

I:そういえば真理さんはカフェで料理を出す時に生産者さんである農家さんの話ってお客様にどれくらいお話しますか?

M:それよく聞かれますけど、人によりけりです。ちょっと話題を出した時にさらに聞いてきてくれる方とか、知りたい人もいる反面、お食事の場として捉えてきているお客様もいるので、その人たちの場だから割と自分の伝えたい気持ちはコントロールしますかね。もちろんみんなに知ってもらいたいし、それが使命とも思っているのだけれど、あくまで食事の席はお客様の場なので。知りたい人にはとことん伝えますけどね。

農家さんたちは本当に身を削って日々野菜や土に向き合っているので。

H:やっぱりそういった感じは農家さんの中であるんですか?

M:直接はあまりそういう話はしてこないけれど、最近は鹿とかの獣害もあるし、気候変動が激しくて今まで通り上手く野菜が育たない状況を嘆いている声もちらほら出て来ていますね。ああ、これはちょっとなんとかしないとなって思っているところです。

I:真理さんとしてはどうやってこの状況を解決していけばいいと考えていますか?

M:生産と消費の循環がちゃんとすればいいと思います。今は、作ってくれている人たちに対して食べる側はお金を出せば、どんな野菜でもなんでも手に入るというといったような無機質な状況で、生産と消費のバランスが悪いと思うから。お金を出せばなんでもなんでも買えるみたいな意識で。それって生産と消費の間がすごく薄いことが原因で生まれてくるものだから、消費者が消費するだけで作ってくれる人たちに対して還元できる何かがあるといいのですが。生産者側が何か潤うような何か。ある種もう割り切って完全に機械化して安全で安定的に食料を生産していく仕組みにしてしまうことも一つかもしれませんし、もしくはみんなが生産者になるとかそういったこととか。

でもね、私が普段お付き合いしている農家さんたちは、野菜を作るというのがその作業だけでなく人生や生き様として表れているのが共感するし尊敬するしカッコいいから、そういった方たちのものを選びたいし応援しています。

ただ食料という意味では厳しい現状だなという印象ですね。

I:真理さんから見て農家さんたちは作ったものを売る、対価を得る以外の喜びはどういうところに見出していると思いますか?

M:多分、自然に触れていることだと思いますよ。そこに身を置いてそこの自然のサイクルの一部に自分が入らせてもらって、良い時も悪い時もそれを受け入れて、日々そこの自然を感じ触れられることが幸せなのだと思います。

I:自分もささやかですが家庭菜園で種取りしたかぼちゃを橋本さんにお裾分けして、そこでもいのちのサイクルが生まれているっていう状況がなんだか代えの効かない幸せだと感じる今日この頃です。

M:いいですね。それにそれって誇らしくないですか。農家さんは日々そういった状況だからすごく誇り高い仕事なんですよね。

話は戻りますが、橋本さんも土を採掘するところからやってみてはどうですか。

H:ちょっとはやっているんですが、住宅において土壁で使う土って圧倒的な量なんですね。そうなった時に今の建築や社会のスピードに合わせて作るっていうのは、大型の機械が必要になってきちゃったり、今の当たり前のスピードに合わせていこうとするから本来自然の循環の中で味わえるはずの喜び以上に疲弊してしまうっていう。今の話しを受けて、これって農家さんも同じだと思うんですよね。だから大きな社会に対してというよりは、個人的なものであればそういうことはもしかしたら可能なのかもしれない。建築というより、小さな景色を作っていくような感じでしょうか。

M:橋本左研として求められることと暮らしの中で生業の一部を落とし込むことがポイントなのかもしれませんね。

H:満たされたり幸せだなと思うことは、全て暮らしの中にあるって最近になって気がついて、だからこそ、そうした違和感を感じるのかなって。今までは仕事の中に刺激や喜びを求めていたので。それが今は暮らしの中に幸せだと感じることが全てあるという大前提のもとで何を作っていくのか、どうしていくのかってことですね。

I:仕事と暮らしの中間をラボ的に作るっていうことなんでしょうね。

H:そうですね。それが土壁になるのか分からないし、はたまた畑の良い土に変わっていくのかもしれない。だから土や素材がキーワードになってくるんだろうと思っています。より自然なものを扱う。

I:左研の研は、研究所の研ですし。

H:左研の左も作るにして作る研究ってことなのかもしれませんね。いずれにしても作りたい、表現したいという気持ちは揺るがない根底にあるので、それはもうというか変えられないので。作らなければいけない気もするし。この感性は親からのギフトだとも思っているので。

次回に続く