住宅やホテルさらにはアートワークなどさまざまなフィールドで左官の技術を使って表現し形にしている橋本左研の橋本さんなのだが、数々の現場を一緒に取材・撮影している中である疑問が浮かんできた。バラエティ豊かなその表現手法のインスピレーションの源泉はどんなところにあるのだろうか、ということだ。

素人の私からすれば、形あるものを作っていくのだから、それこそ形ある何かを見たりすることで、自身のイメージの幅を広げ、よりその質感に近いものを再現性高く表現することができるのだろうと思っていた。だからこそ、そうした素材を使っている有名建築の類を見に行って参考にすることはあるのかと尋ねてみた。

すると「以前は多少見にいったりはしていたけれど、今はそれほどでも」なんとも期待を裏切るような答えだった。よくよく話を聞いてみると、何かを全く見ないということではなく、見ているジャンルが異なっていたようだった。

そこで改めてどういうものからインスピレーションを得ているのかということを聞いてみると、それは本だという。

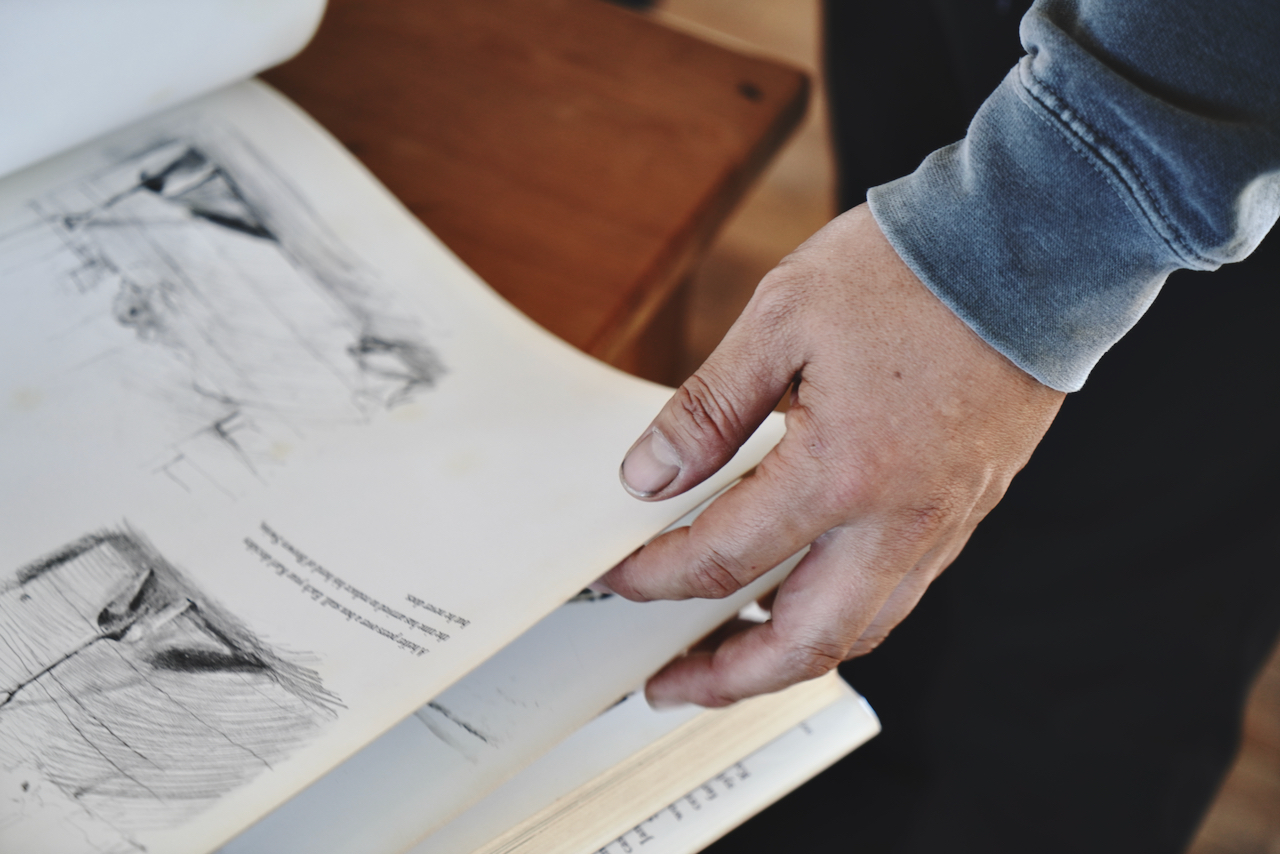

そしてまず開口一番名前が挙がったのが『アンドリュー・ワイエス(Andrew Wyeth)』だった。 20世紀を代表するアメリカの画家で日本でも根強いファンを持つ彼が題材にするものは、戦前から戦後にかけてのアメリカ東部の田舎に生きる人々。それらを鉛筆、水彩、テンペラ、ドライブラシなどで詩情豊かに描く、謂わばアメリカンリアリズムを体現したような画家なのだ。少し牧歌的な題材の絵画ではあるものの、そこに描かれる光や草木を微妙にしならせることで絵画からそこに穏やかに吹く風を感じることができ、あたかも自分が絵画で描かれている場所に立ちすくみ、どこか懐かしい風景を見ているかのように、こころが動かされる。どことなく橋本さんのご自宅の壁面で自作した日干しレンガの質感とも近しい風合いなのも、『アンドリュー・ワイエス(Andrew Wyeth)』から影響を受けているということに頷ける。

アンドリュー・ワイエスは、20世紀のアメリカの画家。 アメリカン・リアリズムの代表的画家であり、戦前から戦後にかけてのアメリカ東部の田舎に生きる人々を、鉛筆、水彩、テンペラ、ドライブラシなどで詩情豊かに描いた。また、作品中には体に障害を持つ女性や、黒人の中高年男性を描くなど、弱者に対する優しい目線も感じられる。

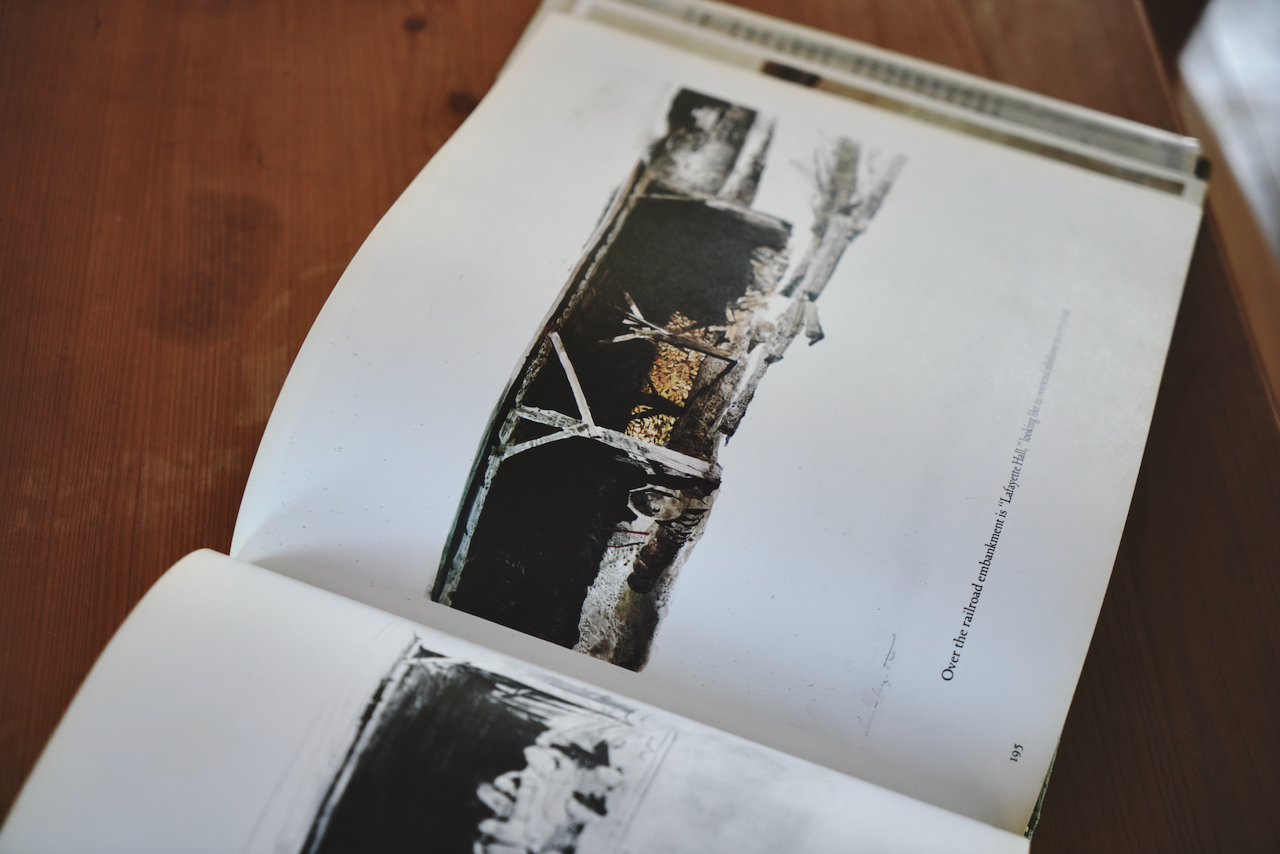

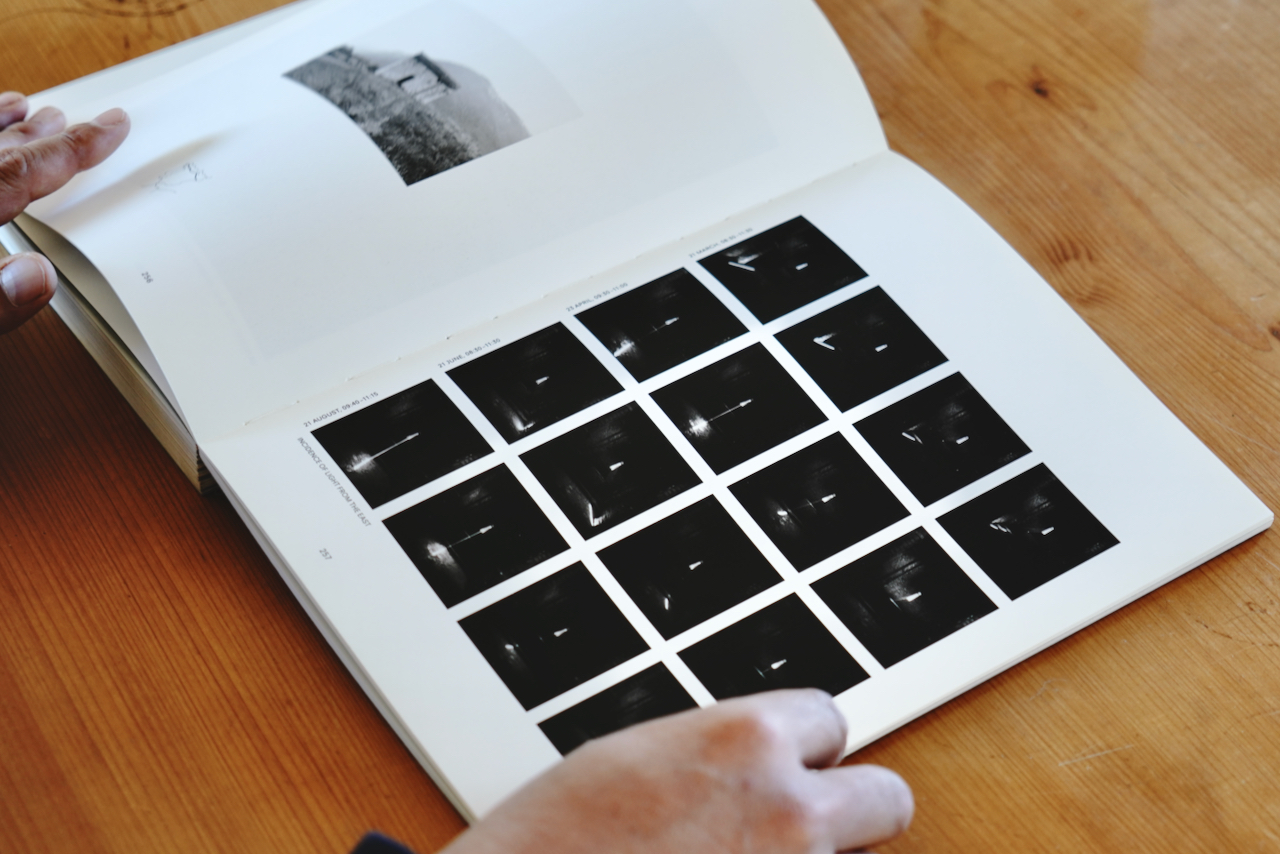

そしてもう一つお気に入りの本として挙げてくれたのが『THE LAND IN BETWEEN by Ursula Schulz-Dornburg』というドイツ人フォトグラファー、ウルスラ・シュルツ=ドルンブルク(Ursula Schulz-Dornburg)の写真集。ヨーロッパとアジア、東と西、古きものと新しきものを探求しながら、それらがちょうど交差する場所でもあるアルメニア、ジョージア、イラン、イラク、サウジアラビア、イエメンという中東や中央アジアを回った際に撮影された建築写真を中心にまとめられた一冊。

オスマン帝国が建設した「ビジャーズ鉄道」路線のうち今は運行されていない現サウジアラビアに残る廃線跡、現アルメニアに建つソビエト時代の朽ちかけたバス停、メソポタミア湿原の仮住居などなど、現在は紛争地帯になって惜しくも破壊されてしまったものを被写体として撮影された写真が全てモノクロームということも合間って、先の『アンドリュー・ワイエス(Andrew Wyeth)』とは真逆のミニマルな印象を抱く。それにも関わらず、ページを捲りそれらを眺めていると私たちの中に眠っている根源的な部分が刺激され、ある種の郷愁を感じさせてくれることはなんとも不思議な感覚だろう。

そして両者に共通していることは、作家やフォトグラファーはいるものの、題材となっている対象物はともすると現存すら危うくアノニマスな幻影とも言えるのではないだろうか。橋本さんの仕事を見てもこれが橋本左研のスタイルだという確たるものを見つけることがなかなか難しい。だからこそ、それらが使用者や鑑賞者のものになっていく。

橋本さんの求めているものは、こうした誰のものでもないからこそ誰のものでもある、こころ動かす幻のような感覚なのだろう。

ドイツ・ベルリン出身の芸術家でフォトグラファー。コンセプチュアルとドキュメンタリーという一見相反するジャンルを結びつけ、モノクロームの写真で表現する。1959年から60年にかけてミュンヘンでフォトジャーナリズムを学び、1980年代彼女はヨーロッパ、中央アジア、中近東といった広範囲を旅し、建築とその破壊にまつわる歴史的、政治的な側面と無常性を写真におさめ、世に訴えかけている。