「やりたいことなんか、なんもないよ。」

そう笑顔で応えてくれたのは、小坂商会の正子さんだった。県内、いや日本全国を見回しても、ほとんどなくなってきてしまったベト屋さん、またの名を泥コン屋さんを営む小坂商会。橋本左研として独立する以前の修行時代から土壁で使用する土を求めて足繁く通い、気が向けば仕事関係なしにしょっちゅう顔を出して立ち寄ることも多いのだと橋本さんは照れくさそうに語る。

この小坂商会を切り盛りする正子さんの生まれは終戦の年の1945年だというから驚きだ。人は見かけで判断するモノではないということは重々承知の上なのだが、義妹の勝子さんと二人三脚で働く姿は、明らかにその動きや肌艶ひとつとっても、誰しも実年齢よりも若く考え、見てしまうのは当然のこと。そんな正子さんに「これからやりたいと思っていることとかはあるのか。」という質問に対して冒頭の返答があったので、多少なりとも何かが返ってくると期待したこちらとしては少し肩透かしを食らった気分となったのだった。

このベト屋さんと左官職人は、農家さんと料理人との関係に等しい。つまり、自身の生業を形づくるためになくてはならない原材料を作ってくれるパートナーなのだ。そう考えれば左官職人の橋本さんが原材料の土のコンディションを確かめに足繁くここに通う理由がよく分かる。けれど楽しそうに会話する二人の姿を見ていると職人と原材料の生産者という関係性を超えた、ある種の肉親に近いようなものを感じるのだった。

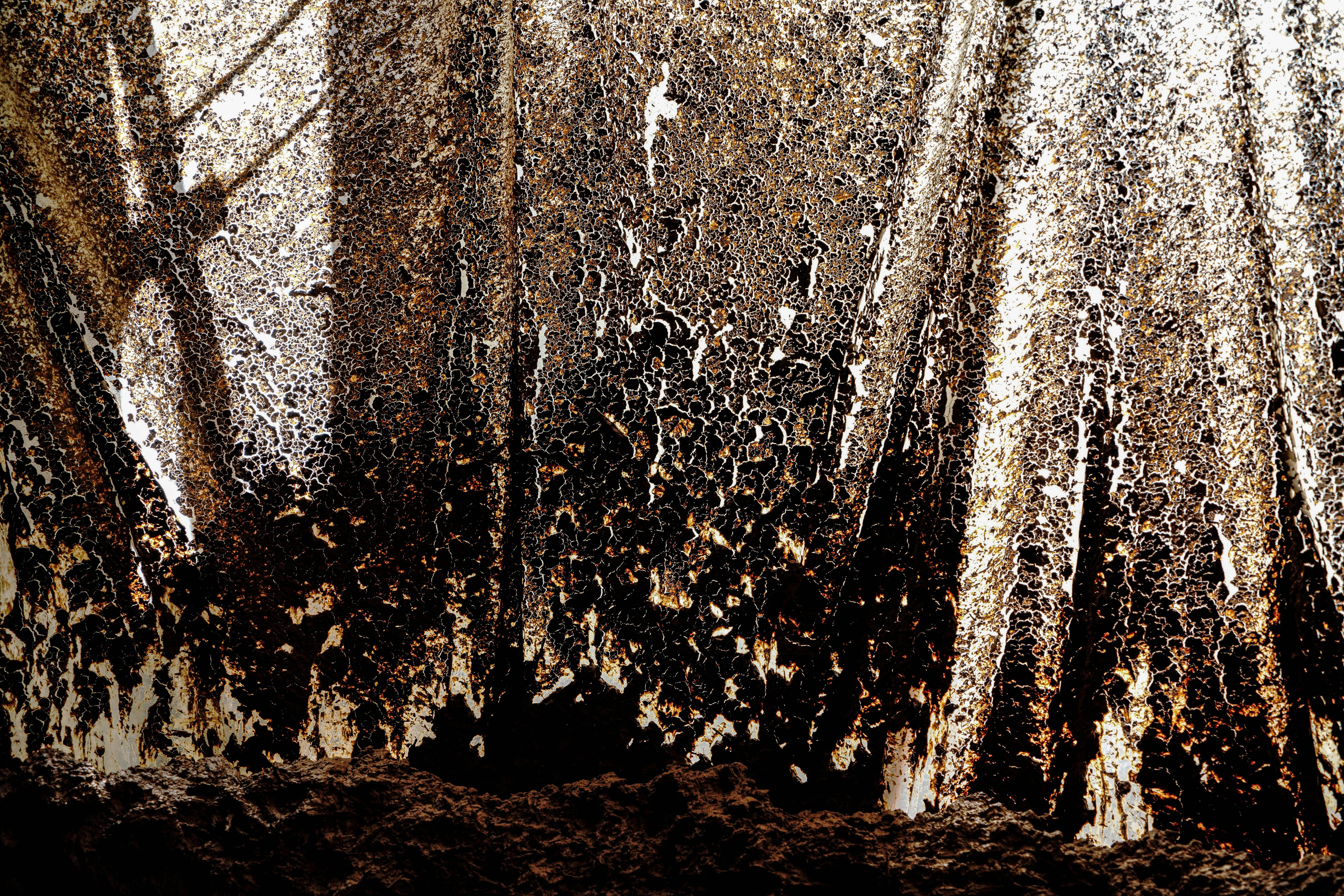

千曲川沿いの外れにある小坂商会の佇まいは、昭和の町工場(まちこうば)そのもので、あたかもそこだけが、どこか時間が止まってしまった、そんな不思議な空気感が漂っているのが印象的だ。その建物の中の大半を占める荒壁土をつくる機械や土を運ぶベルトコンベアーが所狭しと置かれ、それらが轟音を立て土が作られていく。圧巻だったのが巨大なカゴ車輪が土を混ぜる中、藁を細かくしたスサを入れていくのだが、この配合なども長年の勘なのだと正子さんはあっけらかんと教えてくれたことだった。すかさず橋本さんも「最後は現場でまたスサを入れてその現場の環境に合わせるからね」と。やはり土は生き物なのだろう。ふと視線を自然光が降り注ぐ方向に向けると、そこには長年のシートに付着した土跳ねが、現代アートのように、ともすると土が自らの意思を持って美しく輝いているようだったのだ。

土を現場まで運ぶのもベト屋さんの役目。ダンプトラックに積んだ土を乗せその帰路で食べる各地の美味しい蕎麦屋を巡ることが密かな楽しみのよう。橋本さんがそんな正子さんと勝子さんを気遣う様子やそのやりとりは、実家に帰省した親子のやりとりそのものだった。

最近は、高齢になってきたこともあり、午前中である程度の仕事をひと段落させるという。ひと仕事終えた後に勝子さんと事務所で一服するのがお決まりだ。事務所といっても離れ座敷のような場所で季節外れの扇風機や仕事関係でもらったであろうカレンダーが至る所に貼ってある。ここも昭和の懐かしい風景が広がっているのだった。

まあ、座って一緒にコーヒーでも、と出てきたのはお湯を注いで作れるインスタントコーヒー。最高だ。この環境や状況で挽きたてのハンドドリップのコーヒーなんかが出てきてしまっては、やっぱりお門違いで場違い感が否めない。インスタントだからこそ良いのだ。一服の折、「元気の秘訣は何か」と橋本さんが尋ねると、正子さんは「土をいじっているから」と迷いなく答えていたのが印象的だった。

雑然とした工場の機械、現代アートさながらの自然についた泥跳ねの跡、正子さんのあっけらかんとした物言い、一服で出てくるインスタントコーヒー、季節外れの扇風機。どれをとっても何とも言えない美しさが確かにそこにあった。それは、土と水と藁スサが発酵した微生物が呼応し充満している空気が全体を包んでいるからなのだろうか。それともその場に適した彼女たちの美意識がそうさせるのだろうか。いずれにしても、きっとそれは個人の好き嫌いや趣味などを超越した根源的な美しさで、言い換えるとすれば『愛情』そのものなのだ。

ここで作られる土は、確かに愛に溢れていた。

左官職人にとって道具の一つともいえる土。

この荒壁土を製造する工場のことをいう。

近年は職人の高齢化そして後継ぎが課題となっており、年々その姿を見かけなくなってしまった。